内定取り消しの損害賠償(慰謝料)の相場!外資の事例と3つの注意点

の相場!外資の事例と3つの注意点.png)

外資系企業から内定を取り消されてしまい損害賠償を請求したいと悩んでいませんか?

オファーを受諾して前職を退職したにもかかわらず、内定を取り消すと言われても困りますよね。

内定取り消しの損害賠償とは、違法な内定の取り消しによって受けた損害を支払うように求める請求のことを言います。

外資系企業の内定取り消しの損害賠償の相場は、50万円~660万円程度です。

実際、すでに前職を退職してしまった後に外資系企業から採用しない旨を通知された事案において、損害賠償の請求を認めた事例が存在します(東京地判令和3年6月29日労経速2466号21頁)。

内定を取り消された場合に損害賠償を請求する際には、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

法的な構成次第で金額が大きく変わってきますし、早期に採用に関するやり取りの証拠を確保しておかないと後から集めることが難しくなってしまうこともあるためです。

実は、外資ではポジションごとに採用が行われる傾向にありますが、そのポジションが必要なくなったなどの理不尽な理由による内定取り消しが少なくありません。

この記事をとおして、外資系企業から内定を取り消されてしまった場合に知っておいていただきたいことを詳しく説明していくことができれば幸いです。

今回は、内定取り消しの損害賠償(慰謝料)の相場を説明したうえで、外資の事例と3つの注意点を解説していきます。

具体的には、以下の流れで説明していきます。

この記事を読めば、外資系企業から内定を取り消された場合に損害賠償を請求するにはどうすればいいのかがよくわかるはずです。

目次(contents)

1章 内定取り消しの損害賠償とは

内定取り消しの損害賠償とは、企業から不当に内定を取り消されたことによって受けた損害について、お金で補償してもらうことをいいます。

法的には、内定が成立した時点で始期付きの雇用契約が成立したと判断される傾向にありますので、内定取り消しは解雇に準じて厳格に判断されることになります。

つまり、客観的に合理的な理由がなかったり、社会通念上相当と言えなかったりする場合には、不法行為として損害賠償が認められることがあるのです。

例えば、すでに前職を退職してしまっていたり、他の内定先を断ってしまっていたりすると大きな損害が生じてしまうことがあります。

このように、企業による内定取り消しが違法であると認められた場合には、労働者の不利益を補うために損害賠償が認められる可能性があるのです。

2章 内定取り消しの損害賠償の相場|50万~660万円

内定取り消しに対する損害賠償の金額は、外資系ではおおよそ50万円から660万円程度が相場でしょう。

金額に幅があるのは、被害の大きさや、どのような損害が認められるかが事案により異なるためです。

こうした相場を知っておくことは、自分のケースでどれくらいの損害賠償が見込めるのか、冷静に考えるための材料になります。

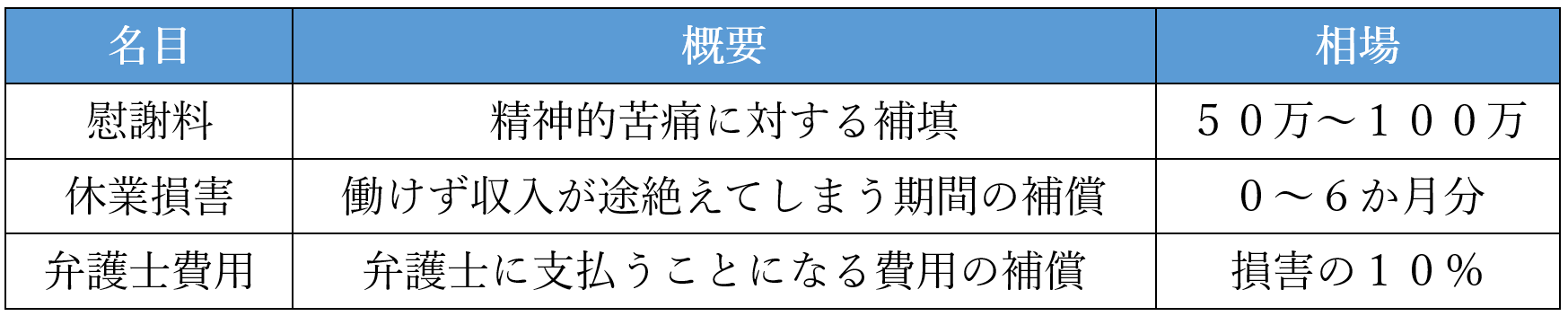

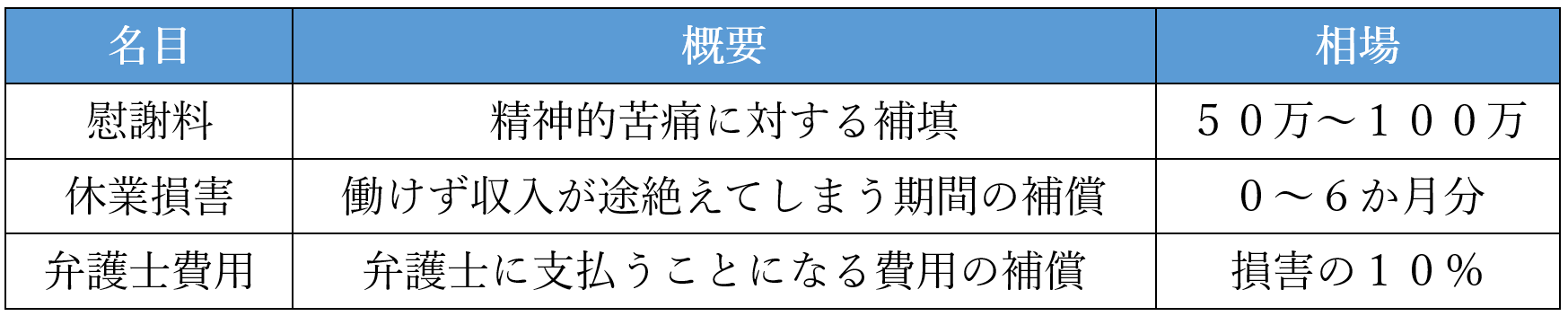

例えば、内定取り消しの損害賠償の相場の内訳を整理すると以下のとおりです。

2-1 慰謝料|50万~100万

内定取り消しによって精神的な苦痛を受けた場合には、慰謝料として50万円~100万円ほどの支払いが認められることがあります。

慰謝料は、気持ちの面でのダメージに対して支払われるお金です。

突然の内定取り消しによって、将来への不安が強くなったり、生活設計が崩れたりするなど、精神的ショックはとても大きいものです。

例えば、すでに前職を辞めていた場合や、引っ越しのために多額の費用をかけていた場合などでは、より高額な慰謝料が認められやすくなります。

ただし、慰謝料はケースごとの事情により変動するため、正確な判断には弁護士のアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。

2-2 休業損害|0~6か月分

内定が取り消されたことで働けなかった期間については、休業損害として0~6か月分の賃金相当額が認められることがあります。

これは、本来その企業で働けていたはずの期間に、収入が得られなかったことに対する補償です。

例えば、年収1,000万円の条件で内定を得ていた場合、月収は約83万円となります。

そのうえで、内定取り消しのせいで3か月間無職の状態が続いたケースでは、約250万円(83万円×3か月)が休業損害として認められる可能性があります。

一方で、すぐに転職先を見つけて働いていた場合などには、休業損害が認められないこともあります。

2-3 弁護士費用|10%

内定取り消しについて損害賠償を請求する際、弁護士に依頼した場合の費用も、一部は相手方に請求できることがあります。

損害賠償請求の中では、弁護士費用相当額として、認められた損害額の10%程度が追加で認められることが多いです。

例えば、慰謝料や休業損害などをあわせて200万円の損害が認められた場合、弁護士費用としてさらに20万円ほどが上乗せされることがあります。

このように、弁護士に相談して損害賠償を請求することで、かかった費用の一部もカバーできる可能性があるのです。

3章 内定取り消しの損害賠償に関する外資の事例(判例)

【事案】

【結論】

期待権侵害による損害賠償が一部認められました

【理由】

・雇用契約不成立の理由

従業員の採用を最終決定する権限は、会社の会長にあり、面接を行った社長にはありませんでした。

元従業員も、会長との面接が必要であることを認識していたと認められたため、社長の行為だけでは、解除権留保付き労働契約(採用内定)は成立しないと判断されました。

・不法行為成立の理由

社長は元従業員に対し、前職を上回る給与を明言し、就業開始の具体的日程にも言及するなど、採用に関して確度の高い発言をしていました。

また、それまで同じ会社から転職してきた従業員で、会長面接によって転職が頓挫した事例は存在しませんでした。

これらの経緯を踏まえると、正式な書面による採用通知がなくても、元従業員が好条件で採用されるという期待は法的保護に値するとされました。

そのため、会社が退職直前に提示を覆し、さらに低い条件を提示したことは、元従業員の期待権を侵害する不法行為に当たると認められました。

・損害と過失相殺

損害としては、元従業員が失業した2か月間の、失職前の給与相当額である68万円が認定されました。

ただし、元従業員にも、正式な採用通知がなかったことや、会長面接が最終段階であることを認識していた点で過失が認められました。

この過失割合は2割が相当とされ、損害額から控除されました。

なお、失業期間が比較的短く、その後同程度の収入を得ていることから、精神的損害(慰謝料)は認められませんでした。

(参考:東京地判令和3年6月29日労経速2466号21頁[フォビジャパン事件])

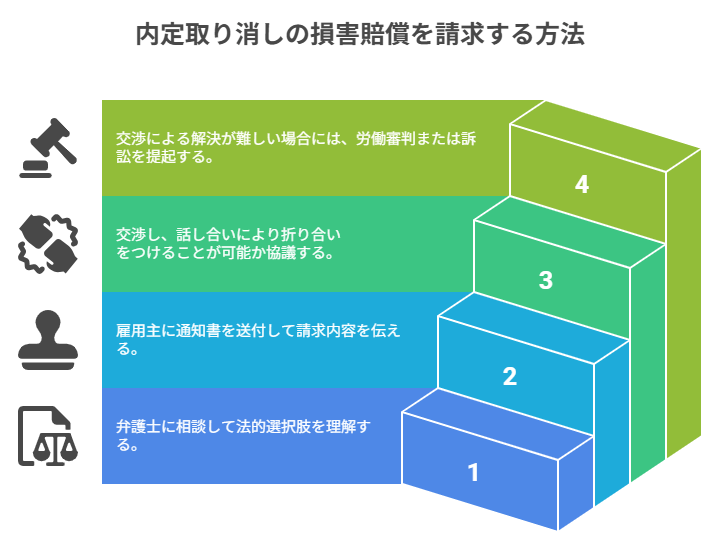

4章 内定取り消しの損害賠償を請求する方法

内定を取り消された場合には、焦らずに冷静に対処していくようにしましょう。

あなたの自身の生活やキャリアを守る必要があるためです。

とくに、内定取り消しでは、企業側はまだ採用前であることから十分な補償を支払おうとしない傾向にあります。

労働者としても毅然とした態度で対応して自身の権利を守っていく必要があります。

具体的には、内定取り消しの損害賠償を請求する方法としては以下のとおりです。

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

それでは、内定取り消しの損害賠償を請求するための4つの方法について、順番に見ていきましょう。

それでは、内定取り消しの損害賠償を請求するための4つの方法について、順番に見ていきましょう。

4-1 手順1:弁護士に相談する

まずおすすめなのは、弁護士に相談することです。

弁護士は、あなたの状況に応じて損害賠償を請求できるかどうかや、証拠の集め方、適切な方針、今後の進め方などをアドバイスしてくれます。

企業側も顧問弁護士に進めながら対応をしてくることが多いので、対等な立場で交渉しようとしたら、労働者側にも弁護士のサポートが必要です。

例えば、すでに企業とやり取りをしてしまっている場合や、損害が大きい場合などでは、早い段階で弁護士に依頼することで、有利に進められることがあります。

一度行った発言や態様を後から撤回することは容易ではありませんので、間違った対応をしてしまう前に、専門家の意見を聞くことが大切です。

4-2 手順2:通知書を送付する

企業に対して損害賠償を求めるには、まず通知書を送る方法があります。

これは、「内定取り消しは違法である可能性があり、損害賠償を請求する意思がある」という内容を書面で伝えるものです。

損害賠償を請求する場合には、損害金額などを記載して送付することになります。

ただし、一度、通知書を送ってしまうと、それが不利な証拠となってしまうこともありますので、送る前に弁護士によく相談するように注意しましょう。

第5章で説明するとおり、損害賠償という構成をとることが必ずしも合理的とは言えないケースも多いです。

4-3 手順3:交渉する

通知書を送った後や、話し合いの場がもたれた場合には、企業と交渉を行うことになります。

双方の主張や法的な見通しをもとに折り合いをつけることが可能かどうか協議しましょう。

示談により解決することができれば、早期に少ない負担と労力で解決できる場合があります。

4-4 手順4:労働審判・訴訟を提起する

企業との交渉がうまくいかなかった場合には、裁判所を用いた解決を検討しましょう。

話し合いによる解決が難しい場合には、労働審判や訴訟などの裁判所を用いた解決を検討します。

労働審判は、全三回の期日で調停による解決を目指す手続きであり、調停が成立しない場合には労働審判委員会が審判を下します。迅速、かつ、適正に解決することが期待できます。

労働審判については、以下の動画でも詳しく解説しています。

訴訟は、期日の回数の制限などは特にありません。1か月に1回程度の頻度で期日が入ることになり、交互に主張を繰り返していくことになります。解決まで1年程度を要することもあります。

不当解雇の訴訟については、以下の記事で詳しく解説しています。

5章 内定取り消しの損害賠償をする際の注意点

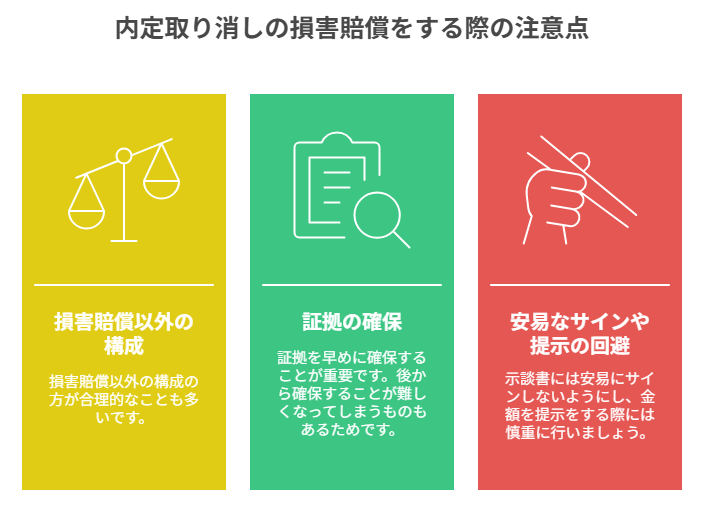

内定取り消しの損害賠償を請求する際には、いくつか気をつけておくべき大事なポイントがあります。

損害賠償は、ただ「お金を払ってほしい」と伝えるだけではうまくいかない場合もあり、法的な構成や証拠の集め方によって結果が大きく変わることがあります。

うっかり対応してしまうことで損をしてしまうケースも少なくありません。

例えば、内定取り消しの損害賠償の注意点としては、以下の3つです。

注意点2:証拠を早めに確保する

注意点3:安易なサインや提示はしない

それでは、損害賠償を請求する際に注意すべき3つのポイントについて順番に見ていきましょう。

それでは、損害賠償を請求する際に注意すべき3つのポイントについて順番に見ていきましょう。

5-1 注意点1:損害賠償以外の構成の方が合理的なことも多い

損害賠償にこだわりすぎると、獲得できる金額が少なくなってしまうことも多いです。

法律上、内定取り消しに関する請求は「損害賠償」だけでなく、「雇用契約上の地位確認」と「入社日以降の賃金の請求」といった構成もあります。

この構成では、内定取り消しが無効とされた場合には、入社日以降の賃金を後から遡って請求することができます。

例えば、2025年9月1日が入社日とされていた場合において、2026年8月31日に内定取り消しが無効とされた場合には、1年分の賃金を遡って請求できる可能性があります。

そのため、実務上では、損害賠償請求ではなく、雇用契約上の地位を前提に入社日以降の賃金を請求するという構成がとられることが多いのです。

5-2 注意点2:証拠を早めに確保する

損害賠償を請求するためには、事実を裏づける証拠がとても重要です。

内定通知書やオファーレター、メールのやりとり、面談時のメモなど、企業とのやり取りを示す記録はすべて保管しておくようにしましょう。

あとから企業が「そんな話はしていない」と主張してきた場合、証拠がなければ反論するのが難しくなるためです。

転職サイト上でのやり取り、WEBサイト上での転職エージェントとの連絡などについては、後から確認することが難しくなってしまうことも多いです。

例えば、内定を承諾したことがわかるメールや、前職を退職したことが分かるメールや他退職届の写し、提出した職務経歴書や履歴書などを確保しておきましょう。

5-3 注意点3:安易なサインや提示はしない

企業から書類や金銭の提示を受けたときに、内容をよく確認せずサインしてしまうのは危険です。

とくに、「今後一切の請求を行いません」といった文言が含まれている書類に署名してしまうと、その後に損害賠償を請求することができなくなる可能性があります。

企業としては、早期の収束を目指して最低限の金額で示談に持ち込もうとすることもあるため、注意が必要です。

例えば、慰謝料として10万円だけ提示され、よくわからないまま受け取ってしまったことで、それ以上の請求ができなくなったというケースもあります。

また、労働者側が自ら「〇〇万円で解決したい」と先に提示してしまうことも、交渉上のリスクになります。

一度口にした金額は、事実上の上限として扱われることが多く、あとから弁護士に相談して「もっと高額が妥当だった」とわかっても、金額を引き上げるのは簡単ではありません。

例えば、自分で100万円と提示してしまったあとに、弁護士が「本来は500万円程度の請求が可能」と判断しても、企業側から「本人が100万円で納得していた」と反論され、交渉がこじれる可能性があります。

トラブルを避けるためにも、サインや金額提示の前には、弁護士に相談し、今後の対応を慎重に検討することが大切です。

6章 内定取り消しの損害賠償についてよくある疑問

内定取り消しの損害賠償についてよくある疑問としては、以下の3つがあります。

Q2:内定取り消しの損害賠償をする際に転職はしていい?

Q3:内定取り消しで損害賠償を請求できないこともある?

それでは、これらの疑問について順番に解消していきましょう。

6-1 Q1:中途採用の内定取り消しの損害賠償は高額になる?

A:中途採用の場合、新卒よりも損害賠償の金額が高くなる傾向があります。

例えば、前職を退職してしまったことによるキャリアの断絶などにより慰謝料も大きくなりがちです。

また、お給料金額も新卒より高いことが多いので、休業損害の金額も大きくなりやすいです。

6-2 Q2:内定取り消しの損害賠償をする際に転職はしていい?

A:損害賠償を請求しながら、次の仕事を探すこと自体は問題ありません。

ただし、損害賠償の中でも「休業損害(働けなかったことによる損失)」は、再就職のタイミングや収入によって金額が変わるため注意が必要です。

また、どのような構成で請求をしていくかによっても、転職が持つ意味は変わってきますので、弁護士に相談したうえで決めるといいでしょう。

6-3 Q3:内定取り消しで損害賠償を請求できないこともある?

A:内定取り消しがあったからといって、必ずしも損害賠償が認められるとは限りません。

客観的に合理的な理由があり社会通念上相当と言えるような場合には、内定取り消しが違法とは言えないこともあるためです。

また、そもそも内定通知書がなかったり、労働者が内定を承諾せず交渉したりしていると、始期付きの雇用契約が成立しているとは言えないと判断されることもあります。

7章 外資系企業の解雇はリバティ・ベル法律事務所にお任せ!

外資系企業の解雇の相談は、是非、リバティ・ベル法律事務所にお任せください。

この分野は、専門性が高い分野であるため、弁護士であれば誰でもいいというわけではありません。

解雇の有効性につき見通しを分析したうえで、あなたの意向を踏まえて、外資系企業の性質に応じて適切に方針を策定する必要があります。

リバティ・ベル法律事務所では、解雇や退職勧奨事件に力を入れており、特に外資系企業とのパッケージ交渉について圧倒的な知識とノウハウを蓄積しています。

解決実績の一部については、以下のページから確認する事が出来ます。

解決事例 | 外資系労働者特設サイトbyリバティ・ベル法律事務所 (libertybell-tokusetu.com)

また、解雇やパッケージ交渉を含む退職勧奨対応については、依頼者の方の負担を軽減するために着手金無料、完全成功報酬としております。

初回相談は無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

8章 まとめ

以上のとおり、今回は、内定取り消しの損害賠償(慰謝料)の相場を説明したうえで、外資の事例と3つの注意点を解説しました。

この記事の要点を簡単に整理すると以下のとおりです。

“まとめ”

・内定取り消しの損害賠償とは、企業から不当に内定を取り消されたことによって受けた損害について、お金で補償してもらうことをいいます。

・内定取り消しに対する損害賠償の金額は、外資系ではおおよそ50万円から660万円程度が相場でしょう。

・内定取り消しの損害賠償を請求する方法としては以下のとおりです。

手順1:弁護士に相談する

手順2:通知書を送付する

手順3:交渉する

手順4:労働審判・訴訟を提起する

・内定取り消しの損害賠償の注意点としては、以下の3つです。

注意点1:損害賠償以外の構成の方が合理的なことも多い

注意点2:証拠を早めに確保する

注意点3:安易なサインや提示はしない

この記事が外資系企業から内定を取り消されてしまい損害賠償を請求したいと悩んでいる方の助けになれば幸いです。

以下の記事も参考になるはずですので読んでみてください。

弁護士 籾山善臣

神奈川県弁護士会所属。不当解雇や残業代請求、退職勧奨対応等の労働問題、離婚・男女問題、企業法務など数多く担当している。労働問題に関する問い合わせは月間100件以上あり(令和3年10月現在)。誰でも気軽に相談できる敷居の低い弁護士を目指し、依頼者に寄り添った、クライアントファーストな弁護活動を心掛けている。持ち前のフットワークの軽さにより、スピーディーな対応が可能。 【著書】長時間残業・不当解雇・パワハラに立ち向かう!ブラック企業に負けない3つの方法 【連載】幻冬舎ゴールドオンライン:不当解雇、残業未払い、労働災害…弁護士が教える「身近な法律」、ちょこ弁|ちょこっと弁護士Q&A他 【取材実績】東京新聞2022年6月5日朝刊、毎日新聞 2023年8月1日朝刊、週刊女性2024年9月10日号、区民ニュース2023年8月21日

後の給料はどうなる?-もらえるお金と-やるべき手続き6つ-320x180.png)